和錢重修舊好的冒險

YNAB 四大法則,從月光到安心的生活設計

還記得第一次打開 Excel 的那一天嗎?滿懷決心、氣勢如虹,準備要寫下屬於自己的「完美預算計畫」。結果五分鐘後,已經在想今晚要不要先叫一份鹽酥雞壓壓驚。說好的預算表,最後只變成一個「預測表」:預測我可能會破產的時間。

我們其實都經歷過這種「想要掌握金錢,卻被金錢牽著走」的時刻。焦慮其實來自於:沒有信心知道什麼才是最好的、沒有一套決策系統,還有最真實的——害怕面對自己花錢的真相。於是我們在花錢時,心裡總反覆問自己:「我能嗎?我應該嗎?」但這本書提醒我們,真正該問的問題是:「我希望錢能為我做什麼?」

《YNAB,史上最簡單有效的個人理財預算法》就像一個幽默又務實的朋友,拍拍肩膀告訴我們:別擔心,你不是孤單的月光族。透過四個簡單卻深具力量的法則,我們可以開始跟錢建立新關係——不是讓它偷偷溜走,而是邀請它一起來支持我們在乎的生活。

這篇文章,就讓我們從「重新看待金錢」開始,一起走進 YNAB 的世界。放心,這不會是一堂讓人眼花撩亂的數學課,而是一趟帶點幽默的自我探索旅程。畢竟,理財說到底,不只是存錢,更是學會如何把日子過成自己喜歡的樣子。

忘掉「預測」,用現在的錢寫下未來

過去我以為的「預算」,就是打開 Excel,列出各種支出,再填上自以為「每月應該花多少」的數字。但事實證明,那叫做「預測」而不是「預算」——只是猜測未來收入與支出,最後換來的多半是無盡的沮喪。畢竟人無法預測未來,就連 AI 也無法做到完全精準。

幾年前,我透過 5amCEO 社群的凱西,接觸到 YNAB。它讓我意識到:預算不是「非黑即白」的死板限制,而是一種有彈性的系統。沒有標準答案,而是根據你的生活狀態,去決定錢該往哪裡流動。

YNAB 的觀點很簡單:別癡癡盯著未來,而是專心照顧當下擁有的錢,依照現況排列優先順序。這會帶來一種神奇的腦內轉換:你會發現資源有限,更清楚看見什麼才是生活裡真正重要的事。就像遊戲裡的能力點數有限,你才會認真思考要加在「體力」還是「魔力」上。金錢也是如此,只是它過於誠實,無法隱藏。

法則一:為每一塊錢分配工作

想像一下,你的錢是一群小員工。如果沒有分工表,他們就會在茶水間聊天、偷看 YouTube,月底一看—人都在,錢卻全跑光了(薪水小偷?

第一步不是急著分工,而是先集合起來,清點人數:你手上到底有多少錢可以分配?接著,才是認真安排工作,並問自己:「這筆錢要幫我做什麼?」

傳統上,我們只記錄錢花到哪裡去,然後默默心痛,但在這裡,重點不是「花掉了多少」,而是「先決定要它去做什麼」,這是一個主動的姿態,指揮金錢到你想要的目的地一想要的生活;在法則一你永遠都擁有選擇權與決定權—只有你才能根據自己的優先順序和情況,知道什麼對你是好的。

也許你不知道想要的生活是什麼?你可以從最基本也最重要的「必要支出」開始,攸關你的生存,一定要優先,但可別被西索的「輕薄的假象」給騙了喔!(雖然他很帥,我也喜歡)「輕薄的假象」的支出是可以妥協的,比如手機資費、影音訂閱方案,但房租不是!

最後,這個法則不是要你「省得死去活來」,而是幫助你釐清:什麼才是你生活裡真的重要的事。

法則二:擁抱真實支出

在 Excel 裡列好每月「必要支出」後,看似周全,但往往下一秒就被突如其來的大額保費、或是五月繳稅時的一筆稅金打亂。人生裡,許多所謂的「意外」,其實一點也不意外。

車子輪胎總有一天要換、保險費一年一定會來、過年紅包更是每年必考題,只是我們常常選擇性失憶,假裝這些支出不存在,直到它們華麗登場,才驚呼:「怎麼突然要花這麼多錢!」

YNAB 的第二個法則提醒我們:與其被動等待,不如主動擁抱。

把那些看似偶爾出現、其實早就註定會發生的支出,分解成一點一點的月度預算。就像爬山時,不要老想著眼前是一座 3000 公尺的高山,而是把它切成一小段一小段的步道。慢慢走,最後一樣能抵達山頂。

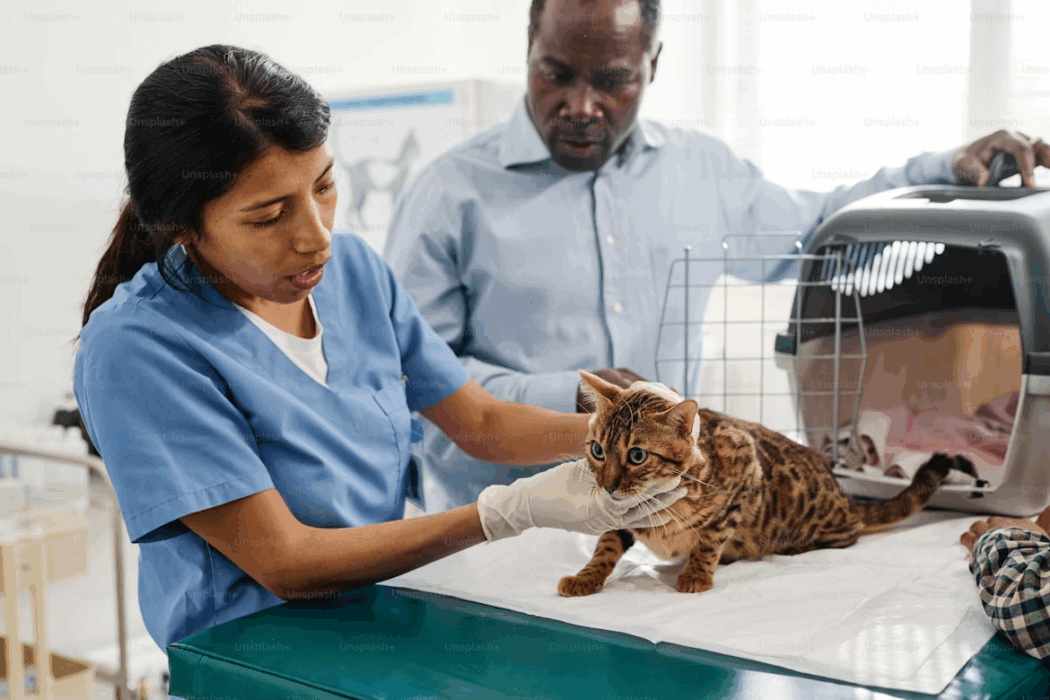

如果家裡有毛小孩,法則二就是除了獸醫之外,你的最佳夥伴,不管是定期健檢、臨時看診,或是老年醫療費,這些雖然無法預測但無法避免,把「寵物醫療」當成真實支出,每月撥一點預算過去,焦慮大幅減少,因為你知道,當需要的時候,錢已經在那裡準備好了,隨時聽候差遣。

擁抱真實支出,並不是讓生活更沉重,而是讓生活更輕盈。因為你不再害怕「突發事件」,而是明白:那些支出只是時間問題,而我早就預備好了。

法則三:隨機應變

許多人以為,一旦更改預算,就是「失敗」,好像只有照著計畫執行,才算成功,俗話說「計畫趕不上變化」,這句話放在預算上再貼切不過了。你再怎麼仔細寫預算,生活總是會突然來個意料之外的插曲:朋友臨時揪團旅行、家裡水管忽然壞掉,或者只是你那天實在太想點一份炸雞。

就如同旅行時,原本計畫要去吃一家隱藏美食,卻剛好遇上店休,你不會在店門口懊悔一整天(就算你是個 J 人,你也永遠無法預測到店家是否營業),而是打開口袋名單前往下一家。

YNAB 的第三個法則就是堅定大言不慚地說:更改預算不是作弊,而是最負責任的行為了,因為生活本來就會變,誠實地調整,才是對自己最真實的回應。

當然,調整時也要觀察:是否有某些支出總是固定超標?例如你老是在書籍預算上超額,那那很可能代表你當初低估了自己,在編預算時,對自己不夠誠實,或是一下子縮減太多,與其一再懊惱,不如承認現實,適度增加這項預算,讓自己下次能安心入手心儀的書籍。

法則四:讓錢變老

還記得發薪日那天嗎?帳戶數字看起來很可觀,但沒多久就一點一點蒸發,像夏天的冰淇淋融得飛快。月底一到,只能無奈哀號:「又要等下個月了。」

YNAB 的第四個法則,聽起來有點詩意:讓錢變老。

意思是盡量拉長「收入」和「支出」之間的間隔,讓你今天收到的薪水,在你的帳戶待上個十天半個月,甚至是30天、60天,打破薪水循環(paycheck to paycheck cycle),你會感到前所未有的自由。

一開始可以從小小的目標開始:比如設定「一個月花多少,就至少先存多少」,或者短期衝刺一下卯起來不花錢,或是把大筆的年終獎金,先放著不動,讓它在帳戶裡「曬太陽」。慢慢地,你會發現,錢待得愈久,你的安全感也愈厚實—原來不需要很多錢,生活也能過得像財務自由一樣。

和錢重修舊好,其實是和自己重修舊好

走完 YNAB 的四大法則,你會發現這不只是一套預算工具,而是一場關於生活的練習。

- 法則一提醒我們:錢需要分工,人生需要優先順序。

- 法則二告訴我們:所謂的「突發」其實都可以預備。

- 法則三教會我們:彈性不是失敗,而是負責的力量。

- 法則四讓我們看見:安全感不在於錢有多少,而在於它能陪你多久。

最重要的是,你將不再問「我能負擔得起嗎?」而是問「這件事會不會讓我更靠近我想要的生活?」

理財的本質,不是把自己關進省錢牢籠,而是創造一個能自由呼吸的生活方式。

當錢變成你的夥伴,而不是敵人,你才真正走上了一條溫柔的財務自由之路。

生活即預算;預算即生活。

翔翔

下集,我會和你分享:這些法則如何應用在更進階的生活課題中。手上有債務該怎麼辦?如何與伴侶、孩子談錢?還有,那些「啊~好想放棄」的時刻,我們又該如何繼續前行?