一生懸命,畫給世界的故事

從《天才的思考》看見吉卜力三巨頭的創作執念與生活哲學

近幾年,吉卜力電影重返大銀幕的風潮再起,從首部《龍貓》到最近上映的《心之谷》,每每消息一出,總能吸引粉絲搶藏紀念票卡與台灣限定海報。當年我們還是小孩子,現在已經三十好幾,卻依然深陷於吉卜力的魔法之中—那是來自手繪動畫的溫度、蘊藏隱喻的故事線,以及那些不只是背景的配樂。

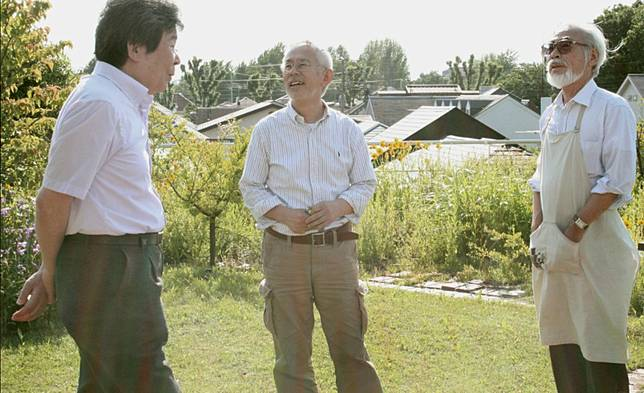

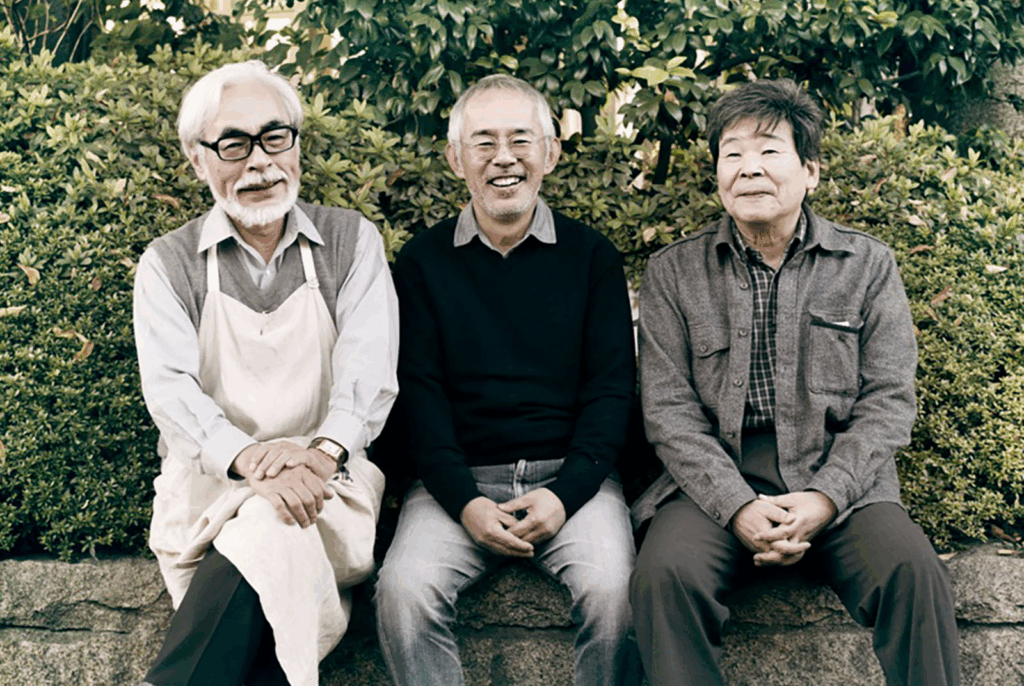

說到吉卜力,就不能不提那三位讓動畫史改寫的巨頭—宮崎駿、高畑勳,以及鈴木敏夫。近年來,愈來愈多的書籍、紀錄片與展覽試圖揭開他們創作背後的神祕面紗。這些資料當然精彩,卻多半只停留在理想與成就的光環上。而真正貼近現場、寫滿創作現場的混亂、爭執與熱血的,非鈴木敏夫親筆寫下的《天才的思考》莫屬。那不是一本文獻,是一本像戰場紀錄一樣的書:第一視角、第一手資料,第一現場的真相。

創作背後的「無計畫」與計畫

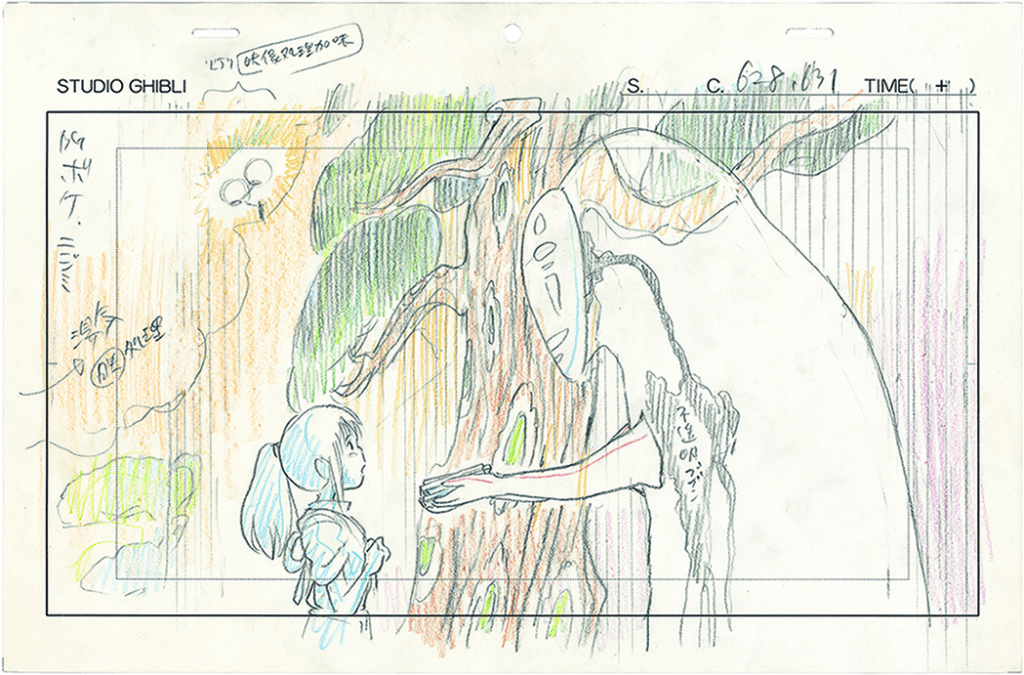

我們總以為,動畫製作應該得有萬全的規劃—完整分鏡、完整腳本,才算進入製作階段。但吉卜力的創作流程,往往與這種理想中的流程背道而馳。它不是井然有序的工業線,而是一種充滿即興與流動感的創作狀態。

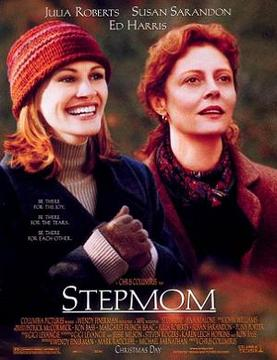

宮崎駿經常邊畫邊想劇情,甚至連結局都還沒決定,就先畫下去—像漫畫連載一樣,一步一步摸索。《魔法公主》的誕生,就是這種「且看且走」的先鋒之作,在極限壓力中拼出完整世界;而《霍爾的移動城堡》因為太多人物支線,難以收尾,最後因為鈴木敏夫的《親親小媽》提示,而得以結局。而高畑勳的《螢火蟲之墓》,甚至是帶著未完成的狀態就上映了,至今仍讓人震驚。

對我來說,這樣的創作狀態幾乎顛覆想像。他們不是按表操課,而是進入一種混沌的創造之境。這讓我開始重新思考「計畫」到底是什麼。計畫一定要精準、按表前進嗎?還是,只要方向正確,就可以容許彈性與探索的空間?

就像旅行一樣,有人喜歡排滿行程,有人則習慣走一步算一步。吉卜力的創作,更像後者:故事像水流一樣自然蔓延,偶爾洶湧、偶爾停滯,但總會找到出口,流向最意想不到的地方。

創意的源頭:「生活半徑三公尺」

他們常說:「企劃就在半徑三公尺以內。」

對宮崎駿與高畑勳來說,靈感不是從天而降,而是無時無刻地在生活中累積。這些創意的種子,來自日常觀察、書籍、旅行記憶,儘管未必每個點子都能最終實現,有些會在中途被取捨,有些則像等候時間發芽的種子,一旦時機成熟,就自然破土而出。

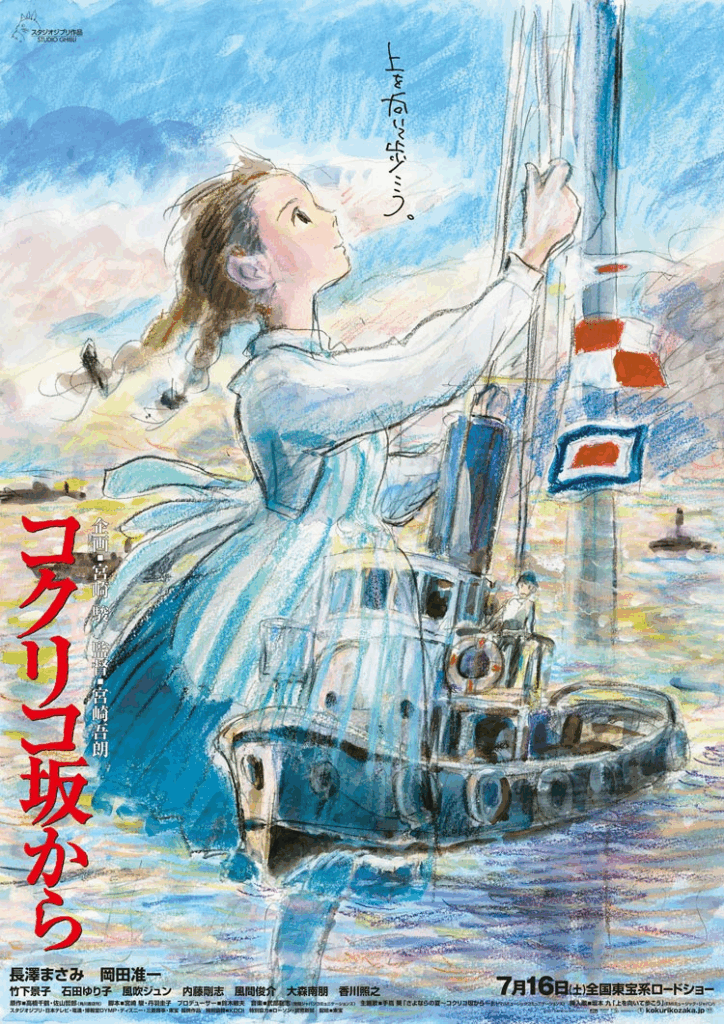

他們的作品裡,幾乎看不到「靈感枯竭」的痕跡。《天空之城》的構想,早在宮崎駿小學時期就已經誕生;《紅花坂》則根植於戰後的生活回憶與社會氣氛。每一部作品的靈感,其實都早已深埋在生活土壤裡,只是等待某一刻被喚醒。

像《魔法公主》,在成為正式企劃之前,宮崎駿其實早已醞釀這個故事多年。那正值日本經濟泡沫化之際,我猜想,也許那段期間鈴木敏夫正忙於處理德間集團的呆帳危機,潛意識裡也在思考:是否需要一部真正「能撐場」的作品來逆轉局勢?而《魔法公主》就是那樣一部兼具理想與市場潛力的解方。

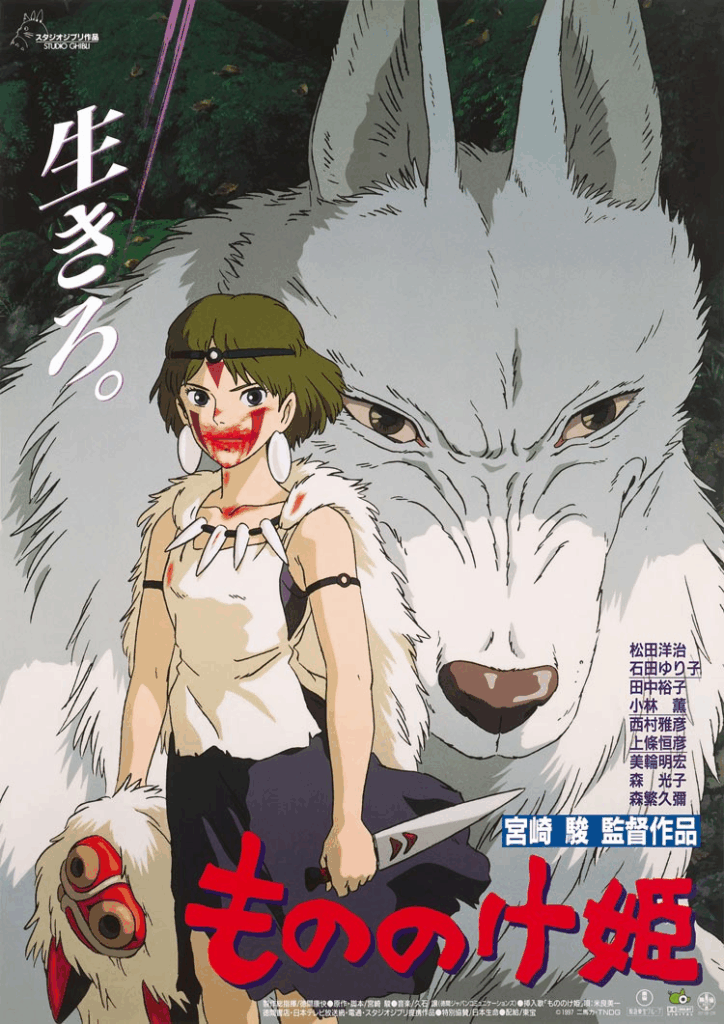

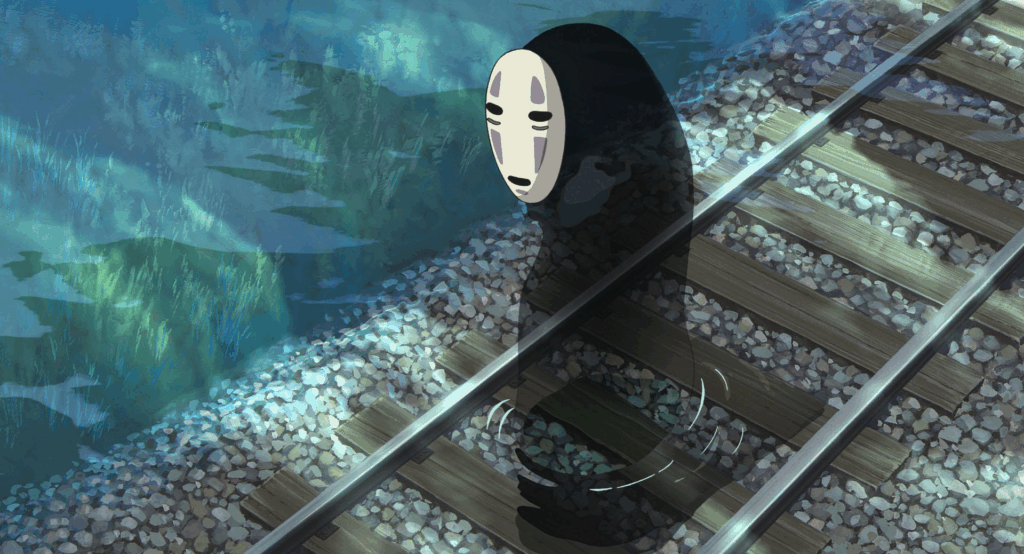

更有趣的是,許多經典角色竟然都是「意外之作」。像《神隱少女》中的無臉男,原本只是故事邊角的小配角,卻因劇情調整而躍上檯面,最終成為觀眾心中深具象徵性的角色—孤單、渴望被認同、卻又無法控制內在欲望的影子。

從這些創作歷程不難看出:他們的企劃從不憑空而來,而是一場日積月累的生活浸泡。一旦條件成熟、靈感湊齊,那些構想就像發芽的種子,自己長出葉子、長出故事,最終長成我們熟悉又驚艷的動畫世界。

動畫與時代共振:每部作品的背後是歷史與社會氣氛

吉卜力的每一部作品,都不是與時代無關的童話,而是深深扎根於當時社會脈絡的回應。它們說故事,也說時代的心情。

像《神隱少女》,誕生於日本走過泡沫經濟、踏入「失落十年」的低迷時期。片中沒有大災難,卻處處都是虛無與迷惘的氛圍。這部片像是一帖為時代開出的心靈處方箋。無臉男,也許正是那個年代潛意識裡的縮影—被慾望吞噬、渴望被看見,卻總無法真正與人連結。

而《來自紅花坂》則將時空拉回到1960年代,戰後日本正逐漸復甦,高度經濟成長的背後,藏著一整代人面對過去與未來的糾結,它像是一首寫給「集體記憶」的青春情書,屬於鈴木敏夫的電影。

再往回看,《螢火蟲之墓》則是高畑勳對二戰的深刻回望—不是以宏大的歷史敘事,而是從兩個孩子的飢餓與無助,看見戰爭最赤裸的殘酷。而這部作品,我迄今仍不敢重看第二次。

我確定第一次觀看是在小學低年級。如今我已經忘記大部分劇情,但仍清楚記得那種揮之不去的陰影—黑暗、悲劇、死亡,像一層沉重的氣壓壓在心口上。「實在太可怕了!」這句話,是我當時與現在唯一能說出口的感受。

我並未真正經歷過戰爭,也未曾感受過戰後的破碎與荒涼。但《螢火蟲之墓》的氛圍,卻讓我第一次嗅到所謂「戰爭」的重量。那不是透過歷史課本告訴我的,是透過一幅幅溫柔卻殘酷的畫面滲進心裡的感覺。

這些動畫不是為了緬懷時代,而是貼著時代在呼吸。也因此,它們可以穿越時間,在不同年齡層、不同人生階段中帶來不同的體會與碰撞。有些人看的是故事,有些人看到的是自己。

研究狂與完美主義者的工廠

在吉卜力的前期作品階段,鈴木敏夫還同時擔任《Animage》副總編輯。白天在吉卜力上班,晚上處理雜誌內容,這不是簡單的「兩份工作」,而是直逼人體極限的雙軌人生。他也坦言,雖然從編輯部的立場越來越難平衡,但實在太好玩、太有趣了,根本停不下來。

書裡一次又一次地提到,那三個人不是為了「成功」才工作,而是為了「太好玩了」才全情投入。這種「眼睛會發光」的瘋狂,不只令人佩服,更讓人熱血沸騰。

宮崎駿與高畑勳,簡直是研究狂魔。要畫 B29 轟炸機的場景,他們會翻遍戰爭實錄、研究炸彈構造;要畫森林,就實地考察觀察苔蘚、落葉、光影和霧氣的層次—不是拍個參考照片,而是全方位「用身體去理解」畫面該長什麼樣。

像《霍爾的移動城堡》,背景設定靈感就來自法國阿爾薩斯的希克維爾小鎮。這是宮崎駿親自建議美術組必須前往取景,因為只有親身踏上那片土地,才能畫出真正有呼吸的城市風景。

無論畫什麼,這三位幾乎都有一條不成文規則:查到自己認可為止。

所以會延期?當然會啊。但你一旦理解這些背後的堅持,就只會覺得—延遲太值得了。

但這種執著,對我來說是一種啟發—有時我們不是不夠努力,而是—不夠瘋狂。

吉卜力的宣傳進化史:從零經驗到戰略大師

書中最讓人拍案叫絕的部分之一,莫過於鈴木敏夫的「宣傳戰記」。從一開始對行銷一無所知的《風之谷》,到後來幾乎壟斷全日本影廳的《神隱少女》,他不只是動畫製片,更像是在打一場選戰,而且戰得極有策略。

他自己也說過一句經典的話:「一旦從製作電影踏入製作廣告的領域,也許一開始撞得滿頭包,但我們總是會想著,下一次可以做得更周全、更完美。」這不只是自我勉勵,更是一次次真實的實戰經驗。

來看看這段從混亂走向制勝的進化史:

🔹 《風之谷》:

鈴木敏夫幾乎是被「趕鴨子上架」,一邊籌備內容、一邊還在摸索行銷是什麼。宣傳幾乎沒頭緒,只能抱著「先把電影做完再說」的想法衝到底。結果如何?混亂中誕生的經典。

🔹 《魔女宅急便》:

首次與大和運輸(台灣熟知的黑貓宅急便)展開異業合作,也開始與日本電視台洽談廣告投放。雖然還談不上「行銷策略」,但已經學會如何在商業體系中應對變數。有些電視台允許某個版本的廣告,有些卻說不行,只好硬著頭皮製作多版本,一切都是「且戰且走」。

🔹 《紅豬》:

這次進入全國宣傳時代—與日本航空合作(雖然中間狀況不少),從電影院到報章雜誌、從電視廣告到巡迴試映會全面啟動。結果竟然擊敗當時的強敵:史蒂芬.史匹柏的《虎克船長》!鈴木敏夫後來也說:「製作、發行、宣傳,三要素缺一不可。」這部作品,正是他心中戰術轉捩點的代表。

🔹《魔法公主》:

當時正值「動作片沒市場」的低迷期,更直接與《侏儸紀公園2》強碰。但鈴木敏夫選擇大膽一搏—鎖定票房實力最強的電影院,透過東寶高層的影響力,硬是將電影排進黃金場次。結果?票房與口碑雙贏,也成為第一部在全美正式上映的吉卜力作品。

我還記得,第一次看《魔法公主》是在小學,那些「邪魔神」、「身首異處的武士」畫面真的讓人震撼。但說實話,當時完全沒有覺得「太難懂」。對小孩來說,那是冒險與拯救;對大人來說,可能是文明與自然的辯證。這就是宮崎駿動畫的魅力—每個年齡層都能讀出不同的意涵。我們長大、經歷不同的人生階段,再次觀看時會注意到以前從未留意的角落,也終於理解某個角色的心情,甚至,那些童年討厭的角色,如今卻變成心頭好。

【もののけ姫】劇場予告篇(直接將較為血腥的片段剪入預告中,讓觀眾有心理準備)

🔹《神隱少女》:

對鈴木敏夫使出「激將法」XD。原本有三套宣傳預估:對標《魔法公主》的 0.5 倍、1 倍與 2 倍規模。結果,被藤卷直哉的一句話刺激,鈴木敏夫一口氣選了最激進的「兩倍方案」。

這可不是莽撞,而是「準備好了」。多年來累積的宣傳經驗,加上當時影城遍地開花的市場條件,讓他們有機會進行幾乎壟斷式的鋪排—廳數多到幾乎排擠掉其他電影的上映空間,形成「全國選戰式宣傳」。雖然有人批評不夠公平,但鈴木敏夫說得直白:

「這就是市場機制,也是自由競爭。」

鈴木敏夫,從編輯出身的門外漢,一路練成了行銷大師。他讓我們看到—創作與商業,並不是對立面。當兩者彼此理解、願意合作,它們可以相輔相成,讓一部好作品被看見,也被記得。

動畫的美學演變:手繪與數位的交界

在數位動畫蓬勃發展的今天,宮崎駿與高畑勳雖然也逐步導入電腦技術,但他們的作品始終保留著手繪動畫獨有的溫度與細膩質感。那種筆觸的流動感、微微「不完美」的邊線、畫面層層堆疊出的景深與光影,不像3D動畫那樣追求高度擬真,反而更接近夢境—帶著朦朧、含蓄,詩意而自由。

手繪動畫的魅力,來自線條裡的呼吸感,來自每一幀畫面裡藏著人的手、人的眼、還有人的心。

但現實也殘酷。手繪動畫逐漸式微,並非因為它不好看,而是因為它太難養活自己。成本高、人力吃緊、產能更無法與數位動畫相比。在新世代動畫導演中,像新海誠、細田守這些深受吉卜力影響的創作者,也紛紛轉向使用電腦繪圖與數位合成來完成作品。

我曾經想過:如果有一天宮崎駿真的退休了,吉卜力還能創造出下一部「宮崎動畫」嗎?

但後來我想起,吉卜力本就是為了宮崎駿與高畑勳而成立的工作室—他們想要一個方便、自由製作動畫的地方。所以,若未來有一天真的停止動畫製作部門的運作,也並不令人意外;或者,吉卜力將轉型,交給下一代去定義什麼是新的「手繪動畫」。

只是我心裡有個底線:如果吉卜力完全轉向非手繪風格,那或許,它就不再是我們心中的那個吉卜力了。

也許,手繪動畫的未來不會在主流之中。但我相信,它的核心魅力—那種滲透在線條與節奏之中的人性溫度—仍會在觀眾心中留下深刻的位置。即使只是少數人珍惜、少數人製作,它依然會存在,靜靜發光。

創作,是場長跑,不是百米衝刺—何必一開始就完美?

這本書,看似是一部動畫創作的紀錄,實則是一場生活哲學的展演。

我們總希望,作品、人生、創業、職涯,最好一開始就完美、成熟、到位。但從宮崎駿、高畑勳到鈴木敏夫,這三人從來不是「準備好了才出發」的類型。他們是一邊做、一邊撞、一邊修正,最後就這樣,跌跌撞撞地建起了屬於他們的動畫王國。

像《魔法公主》的宣傳策略,本就是一場豪賭;

《霍爾的移動城堡》的創作過程更是走走停停,甚至在一場聊天時、在廁所門口,宮崎駿隨手畫出那座「會動的城堡」的外觀,才讓整部作品重新啟動;

《螢火蟲之墓》則是在未完成的狀態下被送上大銀幕,既無奈,也堅持。

創作,從來就不是一條平順的路,它的誕生,是一次次混亂與堅持的總和。

就像在製作《來自紅花坂》時,日本正歷經 311 大地震,電力中斷、餘震不斷,製作現場陷入一片混亂。吾朗提議休息三天,給大家一些時間整理情緒,卻換來宮崎駿當場震怒:

「不准離開創作現場!首映日期不會變,就算很勉強,也得硬著頭皮完成—正是這種時候,才必須創造神話。」

這句話,聽起來或許嚴苛,但我更願意相信,那是一種信仰。當世界陷入動盪與不安,創作不該是最後才開始的事—它應該是最先出現的希望。不是因為動畫能解決現實,而是它提醒我們:我們仍能相信什麼、想像什麼、堅持什麼。

這,就是吉卜力的創作精神。

不是等一切就緒才動筆,而是當世界正顫抖時,更要畫下去。

那我們自己呢?又何必逼自己一開始就完美?

不能允許自己邊做邊調整、邊走邊學嗎?。

雖然這本書的語氣並不熱血,甚至充滿吵架、延期、混亂與各種創作困局,但它讓我感受到的,卻比許多熱血創業書更讓人沸騰。那種「好累,但還是想做」的執著、「想放棄,卻沒放棄」的反覆,讀著讀著,就讓人忍不住想去試一次、衝一次,好像不這麼做,就對不起這本書(笑)

所以對我而言,這本書的副標,不只是「高畑勳與宮崎駿」。它更像是一種提醒:

「天才的思考」,不是來自完美的起點,

而是來自一群人,願意不計代價,去做一件他們深信有意義的事。

而那樣的選擇,本身就足夠令人動容。